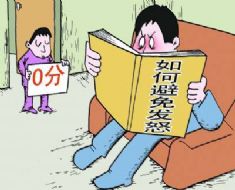

“假如成绩再下滑,父亲就舍弃了。要么就好好上学,要么就退学去上班,靠干体力活儿养活自己。”经营一家商场的王伟被正值青春期的孩子整得“焦头烂额”,近期,他和孩子终于坐下来谈了一次心,向他发出了严厉警告。

已是不惑之年的王伟,事业顺风顺水,工作应付自如。但面对青春期的儿子,却“束手无策”——由于忙于工作,他陪孩子的时间不多,便总感觉亏欠孩子,一直试图弥补,可一直与孩子交流不畅,成效不佳。

前不久,他去参加孩子的父母会,看着孩子的成绩单,他失神了:“我都忘记自己是从几楼下来的,从什么门里走出来的。”

在西部区域,青春期的孩子多少都随着着巴掌和恐吓长大

“给儿子心不给儿子脸”是甘肃不少爸爸的教子之方。据本报记者的察看,在西部区域,青春期的孩子,多少都随着着爸爸妈妈的巴掌和恐吓长大。

但显然,打并非万能的。相反,有时也会“后患无穷”。发生在16岁李昊身上的故事,就血淋淋地揭示了这一点。

从初中二年级开始,这个在县城长大的孩子就疯狂迷上了互联网,日渐成为网游世界里的一名高手。但同时,成绩却一落千丈。

非常快,爸爸妈妈就发现了儿子的“秘密”。这是自尊心最强、性格又耿直的爸爸坚决不可以容忍的,只须一听说孩子又偷偷去了网咖,顿时就火冒三丈,“不考虑所有地打”,“发现一次就打一次”。在屡次教育失败后,愈加“变本加厉”,有时甚至“装到麻袋里打”。

两代人之间的“韧带”被撕裂了。对来自爸爸的“家常便饭”式的棍棒,李昊选择了不躲不闪,不哭不闹。原先活泼好学的他开始不想上学,性格变得孤僻,时常把自己关在小屋子里,沉默寡言。大夫的诊断显示,李昊的身上,抑郁症症状很明显。

到了现在,李昊的爸爸妈妈仍奔波在带儿子四处求医的路上,花了不少钱,但成效并不明显。对当年的简单暴力,李昊爸爸妈妈“后悔得砸康子”。

采访中,男孩鹏飞对记者打开心扉。

他坦言:“爸爸妈妈根本不懂大家的世界。”

有一年,由于考试成绩达到了与爸爸妈妈约定的需要,鹏飞获准可以邀请同班同学一块生日。鹏飞兴高采烈地盛情邀请了班中好友。可临近过生日,爸爸妈妈却以一个非常随意的原因拒绝了,同学们纷纷打来电话指责他“说话不算数”。

“本来就对爸爸妈妈缺少信赖,这一次让我非常丢面子,非常伤自尊,我愈加认定爸爸妈妈不可信。”鹏飞嘟囔着小嘴说。

鹏飞时常感觉妈妈在暗中窥视他。夏季来了,常常打篮球的他爱穿t恤。有一天,他翻箱倒柜地找一件白色t恤,被妈妈瞧见了,站在旁边盯了半天。“我了解她肯定在猜测我是否小孩子早恋了,还重视打扮。”鹏飞想。

鹏飞说:“我和爸爸妈妈没一同语言,几乎就极少说话。‘竖子不足以为谋’,简单的事他们总要想复杂。原来我争辩,目前我缄默。”

今年读高中二年级的男孩王成也没少挨爸爸妈妈的打。中考试前几天,他跟同学打架,被军人出身的爸爸得知后,狠狠地挨了顿“擀面杖”。

整个青春期,王收获是在爸爸拟定的规则中成长的。言语不多的爸爸总会明确告诉他做人做事的底线,一旦越过红线,就会尝到爸爸的棍棒。

两代人的对峙

在讲台上,从教20多年的西北中学女教师谷清常常会面临尴尬。有一次,正在她讲课的当口,一位“九零后”男孩从后排径直走到讲台,从容地说:“老师,我要上卫生间,能否给点纸。”

前不久的一次早读上,一学生以没带英语书为由,趴着睡觉拒绝早读,她管教训斥后,该学生居然低声骂她,当面顶撞。

这让谷清老师时常哭笑不能。她对“九零后”学生下了一个概念:“没规没矩、任性妄为、没大没小。”

郑国懿老师有相同的感受,“这一代孩子大多没规则意识。他们觉得规则就是约束,老师的管束是婆婆母亲,一直不愿同意规则。”

“假如学生的行为超出了规则、道德的底线,就应当有惩戒教育。一般选择打手是明智之选,皮薄、肉厚、伤不到筋骨,打得疼且打不坏。”郑国懿说。

这位老师注意到,父母对老师的期待也发生着改变:过去父母常常会对老师说“就当是你的孩子,该打就打”,而目前,老师稍微对学生加以惩戒,就会有父母提出不认可见,告状到学校。

表面上看,进入青春期,这类孩子日渐形成了对世界的自我判断。爸爸妈妈一代的价值观、趣味让他们感到乏味、枯燥,长辈对他们的生活失去了指导意义。他们开始用我们的规则挑战爸爸妈妈的权威,和爸爸妈妈对峙。

说起我们的儿子,郑国懿非常满足。由于忙于工作,他与孩子一同相处的时间极少,但儿子非常出色,极少让他费心。他说,心里和孩子非常亲密,但表面又和孩子比较疏远。

几天前,他在百度搜索才得知:儿子当上了三好学生,被评为五四出色年轻人。他非常认可这种状况:父子之间敬而远,引导他成长,又静静地伴随。

儿子22岁过生日,他以短信的方法送去了我们的祝福:“这类年,对你关爱太少,甚至没陪你吃过几次饭,拉过几次家常,感觉愧疚……”

爸爸妈妈的巴掌能否拯救青春期的孩子

“打孩子不是由于冲动,棍棒教育是必要的惩戒方法,为了让孩子记住教训,是纠正错误的一个办法,决不可以常常打。适度的惩戒,会让孩子意识到错误的紧急性。”唐永胜老师说。

他觉得,父母应当管好孩子的行为规范、习惯培养、服装仪表、品行等方面。

同意中国年轻人报记者采访时,会宁县第五中学副校长王锡武剖析说,西部的父母总是秉持“不打不成器”的古老传统,教育方法有限,仿佛“不打就没方法”,就“有失做爸爸妈妈的尊严”。

据她的察看,在她的身边,超越一半的西部父母会选择打孩子的方法。她曾赴江苏如东考察当地的教育,她发现,面对教育青春期孩子这同一课题,东部父母更想“蹲下身子跟孩子做朋友”。

王锡武副校长给西部父母的忠告是:当发现青春期的孩子正在小孩子早恋,爸爸妈妈要多想点方法,不可以一味地严防死守,“应该正确引导,说透了,也就没了神秘感,孩子自然而然就平稳过渡了。”

“‘九零后’的孩子遭遇青春期,表面上非常强悍,其实内心非常脆弱,受不了一点打击,受挫能力极差。”王锡武说。

这场有关青春期“控制”与“反控制”的战争中,愈加多的父母选择的角色从“司令员”转变为“参谋长”,以适应孩子的变化。

郑国懿觉得,面对青少年叛逆的孩子,爸爸妈妈“只须学会了大方向,默默地伴随孩子的成长就足够了”。

这位老教师的建议是:对于青春期的孩子,随便不要用棍棒。在他看来,惩戒的方法有非常多种,孩子的行为突破了底线才需要惩戒,但首要条件是“打要打得心服口服”。

西北中学校长吴小钢则觉得,青春期的父母与子女的矛盾主要问题在父母,“父母对年代的认识存在错位,真理其实并非学会在年长的人手里。年代进步太快了,父母固守着一些父辈的做人道德,在‘九零后’孩子的身上就非常可能要碰壁。”

国家二级心理健康咨询师张晓蓉将青春期孩子与爸爸妈妈的关系比作是“狭路相逢”的战争,她觉得父母应该学做智者——“狭路相逢侧侧身,肯定让孩子先过去,由于这是他的生活必经路,父母千万不要觉得胳膊一直拧不过大腿,狭路相逢定是勇者胜”。

她还觉得,“孩子是家庭中一个会停留18年的客人。父母对待这位特殊客人不是简单的客气和礼貌,而是给予应有些尊重,像对待一个成年人一样尊重孩子。”

“70后”爸爸遭遇“九零后”儿子

除去揍他,我还能给儿子什么艰苦的历程?

跟14岁的儿子一直冷战,由于两周前我打了他,还没有收了他的手机。

缘由是他上课用手机上网打游戏,被老师抓住。事后两天从家偷出母亲的手机继续在听课的时候“作案”被没收。老师将大家夫妇都请进了办公室,做好统一战线工作,今年都不让他再用手机了。我们两个找儿子谈话,他拒绝交流,哼歌、吃零食。没过一周他居然找老师,说为何别的同学手机没收了就会还,只不还给他?回家由于姥爷姥姥也不让他玩电脑游戏,还作势要打母亲。

本来,青春期的男生,应该给他面子,可我已经忍无可忍,痛打了他。

我一直在深思,爸爸对这么大的孩子动用暴力,是否错了?但我还有哪些方法?

目前的独生子女面对的魅惑太多,社会给他们的东西太多,却恰恰没给他们自然的、阳刚的培养。“文革”期间,我爸爸妈妈被下放,让大家兄弟享受的农村放养生活是多么可贵。犯了错误误,也犯男生应该犯的错。看他天天围着拖地的长围巾,穿着长长的风衣,动不动伸出两根指头,对着手机自恋拍照;为了反击我揍他的巴掌,他居然用女性的方法,抓破了我的脸和手背!这类娘娘腔的举动让我浑身起鸡皮疙瘩,却没办法影响和改变他。

我不怕他犯了错误,但我期望儿子像个男性一样地犯了错误误,大家以男性的方法解决困难。我很不同意目前时髦的教育观,仿佛孩子只能鼓励、赞美,说不能、碰不能。我对老师说,你骂他吧打他吧,只须能改了他的问题就好。可学校每天捧着这群孩子子,听他班主任说,老师批评重了,不少父母都会找来,仿佛孩子如果一生气跳了楼,都怪老师。我的亲戚在台湾,小时候都被打过手心,只须老师是为孩子好,用戒尺这种有限暴力,没错吧?

我了解,儿子目前的重点问题是:没任何责任感。为了弥补这一缺憾,我一直策划着怎么样让他吃苦。

让他参加过军训夏令营,带他开车走滇藏线,但每次他都用昏倒输液拒绝全程。我还计划过,假装大病快去世了,让他照顾我端屎端尿送饭送菜;或者假装公司破产,我穷困潦倒,让他和一家人一块过简朴生活。但都最后取消。我生病,一定有爷爷奶奶姥爷姥姥伺候,轮不到他,装也装不像;我破产,他一定最开心,由于他总在对我的事业泼凉水。

我想尽方法让他吃苦却都失败了,在这个社会,让孩子吃苦可太难了。除去揍他,我还能给儿子什么艰苦的历程?

由于两周前的冲突,儿子不再理我和他母亲,见我回来,连晚饭都不吃,说,要说话,就给他买个小白机。还对姥爷说,父亲应该过几天把最新款的苹果5送给他赔罪。自从他几个月前用上了母亲的苹果4将来,成绩从全年级第二,掉到目前的班里23名。快期末考试了,他还完全不思悔改!我该如何解决,怎么样改变这个孩子的状况?我是否错了,应该怎么样调整呢?

一个对儿子束手无策的“70后”爸爸。

见招拆招

“制造”挫折对孩子是一种愚弄

“目前父母对挫折教育存在着一些片面的理解。”著名心理学家柏燕谊觉得,这位烦恼的“70后”爸爸与儿子之间的矛盾,跟其不当的教育方法有关,同时,这位爸爸解决问题的方法还在加剧着亲子矛盾。 不少父母跟这位“70后”爸爸一样,觉得目前的孩子遭到的表彰和鼓励太多,“父母如此理解是不对的。”柏燕谊说,不少父母并不知道,其实孩子在现实生活遇见的挫折已经不少了,譬如,孩子由于一些小小的失误致使考试成绩降低了、同学之间闹矛盾了、有一些小错误没得到老师的表彰……这类在父母眼中不算什么,但对孩子来讲都是他们成长中的重大事件,在这类“大事”上遭遇困难就是挫折。

柏燕谊指出,父母对待这个问题容易犯两种错误,一种是摆平孩子成长过程中的所有障碍,对孩子过度保护,另一种就是完全用成人的见地察看孩子的世界,不认可孩子面对的挫折,反而从我们的角度出发给孩子“制造”挫折。

显然,这位“70后”爸爸就是第二种。

柏燕谊介绍了一个自己亲身历程的案例。

一位事业上非常成功、非常有钱的父亲,为了不让女儿由于家的财富而丧失斗志,也担忧太优越的生活条件让女儿不可以吃苦,于是便亲手给女儿创造了一个全新的生活。女儿出生将来,一家人就搬出了自己家里的别墅,租了一个非常小的房屋,生活过得很节俭。这位父亲感觉如此还不够,还要时不时地装得非常穷苦。女儿在学校的成绩虽然很好,但自卑感却特别强烈。

女儿考上大学将来,爸爸妈妈才把家的真实状况告诉了她,“女生的反应不言而喻。”柏燕谊说,这个女生很气愤,感觉自己是被愚弄了、被耍弄了、被欺骗了,女生甚至开始怀疑周围的所有事情。“这对爸爸妈妈以往做的所有事情,只起到了负面的成效。”

所有“刻意”的教育都不是好的教育,真的好的教育应该是不露痕迹的。有人如此说。显然,在现实日常部分父母在对孩子进行教育时“用力过猛”。

“用力过猛”总是只能事与愿违。

面对父母“制造”出来的挫折,不少孩子的反应是抗拒。抗拒的方法有非常多种,有的是语言上顶撞,有些是行动上不实行,有些更极端一些会让自己生病。“有的父母会觉得孩子是在装病,其实,这是一种正常的反应。”柏燕谊说,当孩子觉得自己没法承受巨大的重压时,他必然会逃避,那样假如这种逃避不可以通过讲道理来完成,那就只好使躯体的方法来达成。他们有时会制造出一个自己不去面对的原因。“这完全是潜意识的,是真的,是在潜意识控制下的真实。”

这种“制造”挫折的方法,最伤的是爸爸妈妈与孩子之间的信赖关系。“其实,教育孩子的过程中,孩子与爸爸妈妈之间的互相尊重和互相信赖是十分要紧的。特别是爸爸妈妈对孩子的信赖。”柏燕谊说。

那位“70后”先生与儿子因手机而引起的矛盾就存在这个问题。

柏燕谊介绍,近些年父母与孩子由于手机等现代化电子商品产生矛盾的事例时有发生,不少父母的做法是:没收。“而‘没收’这种做法就是打造在对孩子的不信赖上的——我不相信你能管住自己。”

其实,不少爸爸妈妈只不过看到了这类电子商品影响了孩子上课和学习,并没意识到,这类商品对孩子来讲,还意味着自己与所处群体之间的相互认可。

据英国的一项调查显示,8岁以下孩子中,每4人就有1人有手机。现在,英国拥有手机的孩子有450万人,其中,9~10岁的孩子里有58%的人有手机,11~12岁中89%的人有手机,13~14岁中约93%的人有手机,15~16岁有手机的人高达95%。国内的一项调查显示,小学1~3年级的孩子中10%拥有手机,4~6年级学生中30%拥有手机,中学生中有70%拥有手机,高中生几乎人手一部手机。

在学生中手机普及率这样之高的今天,没手机的那个孩子就可能成了异类,就可能被同学嘲笑。因此,不少孩子对爸爸妈妈的激烈抗争,更多是什么原因可能是为了我们的自尊心而战。

那样,在写信的这位“70后”爸爸的案例中,比较正确的办法是什么呢?

“爸爸妈妈和孩子之间要就这件事重新打造相互的信赖。”柏燕谊说。爸爸妈妈要告诉孩子:爸爸妈妈之所以叫你用手机,是由于爸爸妈妈相信你能正确用,同时,你也要用我们的行为告诉爸爸妈妈你是值得信赖的,由于你出现过不可以正确用手机的事件,重拾信赖需要一个阶段性的考量。爸爸妈妈先给你一个星期的信赖度,假如你能达成承诺——正确用手机,那样这个信赖就能延长,当然假如你没能达成承诺,爸爸妈妈也会收回相应的信赖。

“但,无论如何也不可以打孩子,”柏燕谊说,“由于假如你打了孩子,他就会感觉自己已经为所犯了错误误遭到了相应的惩罚,就会觉得自己不需要再对这个错误做任何积极的改变了。同时,也会由此伤害彼此之间的感情。”